こんにちは!ネイビーです。

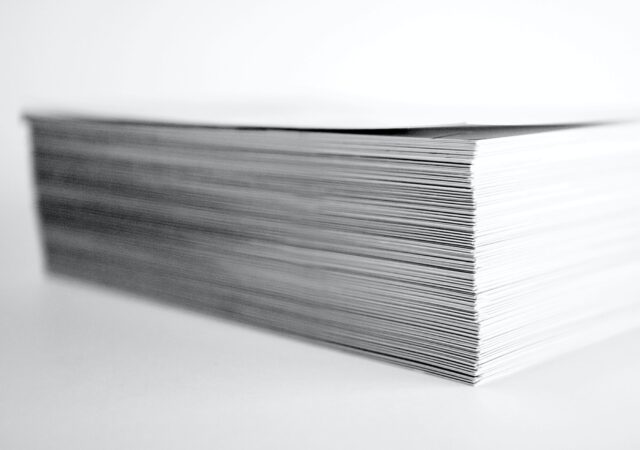

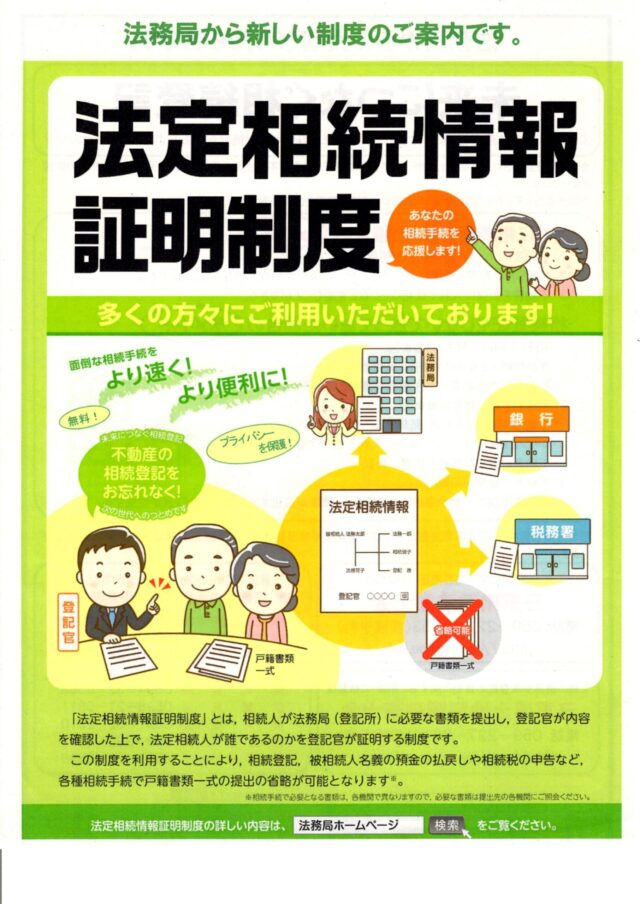

今回のテーマは、法定相続情報証明制度です。

あ、待ってください。

読むのを止めようとしましたよね?

確かに漢字ばかりで、「何っ?難しそう」と思ってしまう気持ち、わかります。

でも、言葉が堅いだけなのです。

知っていると(たぶん)得する制度なので、少しだけ読んでみてください。

法定相続情報証明制度を使うと、相続の手続きが楽になる

私は、

50代の専業主婦

5月に父が亡くなりました

相続の手続きを行うのは今回が初めて

実家とは離れたところに住んでいる

と、こんな感じの状況です。

同じ年代だと、似たような境遇の方も多いのではと思います。

「法定相続情報証明制度」が創設されたのが、2017年。

その翌年に主人の母が亡くなったのですが、主人はこの制度のことをちらっと聞いた程度で、使うことは検討しなかったそうです。

あまりにやらなくてはいけないことが多くて、検討に時間を割いている暇がなかったと。

でも、後から「それを使えば楽にもっと早く手続きが終わったな」と思ったそうです。

そういういきさつで、この制度のことが記憶に残っていました。

そうなんだ~ 具体的にはどんなことができるの?

簡単に言うと、法務局に書類を提出して証明書を出してもらうと、その証明書が戸籍謄本などの代わりになるんです

この制度を使わずに相続の手続きをする場合、金融機関や保険会社それぞれに戸籍書類一式(有料)を提出することになり、同時に手続きをしようとするとお金がかかります。(何セットも必要になってくるので)

1セット用意をして使いまわすというやり方もあるのですが、そうすると一つ終わってからしか次の手続きに移れないので、時間がかかってしまいます。

法定相続情報証明制度を利用の場合

・戸籍書類一式(有料)

・法定相続情報一覧図(自分で作成)

・必要書類(後述します)

を提出して、証明書を交付してもらう

その証明書が戸籍書類一式の代わりとなるので、金融機関などの手続きに提出することができ、コストもかからず時間の短縮にもなる

戸籍などの発行は有料ですが、この証明書は、無料で必要な枚数を交付してもらえます

手続きの進め方と必要な書類について

まず、手続きの流れはこんな感じです。

必要書類を集める

法定相続情報一覧図を作成する

申出書を記入する

法務局へ申し出

交付を受ける

詳しく教えてくれる?

必要書類を集める

まず、申し出に必要な書類を集めます。

取得先は、亡くなった方の本籍地の役所と相続人の役所になります。

亡くなった方の、出生から亡くなるまでのすべての戸籍謄本と除籍謄本

亡くなった方の住民票の除票

相続人全員の戸籍謄本と住民票

申出人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードのコピー

法定相続情報一覧図を作成する

次に法定相続情報一覧図を作成します。

自分で作成するの難しくない?

テンプレートを利用すると、簡単にできますよ

法務局のホームページにテンプレートが用意されているので、それを利用すると簡単に作成できます。

住所の記載は任意ですが、私はその後の手続き(相続登記の申請)にも利用できるように住所を記載しました。

住所の記載が不要な方は、住民票の提出も不要となります。

申出書を記入する

申出書は法務局でも書けますが、ネットでダウンロードしたものに先に記入しておくと、法務局での手続きが楽になります。

私は不動産の箇所がよく分からなかったので、固定資産税の通知を持参して、窓口で教えてもらいながら完成させました

法務局へ申し出

必要事項を記入した申出書と戸籍謄本などの必要書類、作成した法定相続情報一覧図を併せて法務局(登記所)へ提出します。

*交付は即日ではなく、控えをもらいます。

登記官が確認して、何も問題がなければ数日後に手続き完了の連絡がきます。

作成した法定相続情報一覧図の住所のところで”○○番地”の番地という文字が抜けていて、お尋ねの電話がありました

交付を受ける

申し出の時にもらった控えを渡すと、認証文が付いた法定相続情報一覧図の写しが希望枚数分交付されます。

また、提出した戸籍謄本や住民票も返却されます。

これで一連の手続きは終了です。

この証明書(認証文が付いた法定相続情報一覧図の写し)は、印鑑証明や住民票のような雰囲気のA4サイズの1枚の紙で、もらった時は正直「え、紙1枚?」と驚きました。

生まれてから亡くなるまでの何枚にも渡る戸籍謄本など、いくつかの書類を提出していたので、勝手にもっとボリュームある書類になるのだと思っていたのです。

よく考えると、法務局の方で内容を精査して”お墨付き”を与えたら、その情報を全て掲載する必要はないんですよね。

納得です。

実際に提出してみて思ったこと。デメリットは無し

とても便利なこの制度ですが、実際に使えることが分かるまで正直不安でした。

というのも、銀行や生命保険会社からもらう書類には、一切この制度に触れられていないのです。

ネットでも検索しましたが、「大丈夫ですよ」という太鼓判は無く、「会社によっては戸籍謄本などの代わりにならないので、確認が必要」と書かれていたり。

なので、送付の場合は確認を取り、銀行窓口へ出向く場合は、一連の書類(戸籍謄本など)も念のためにかばんに入れていきました。

でも、それも杞憂に終わり、あっさり「大丈夫ですよ」と受け入れられました。

それどころか窓口では、「相続情報あるんですね。コピーをいただいてもよろしいですか?」とその後のやり取りまですんなりでした。

戸籍謄本の束を提出してもらって、その家系図や相続情報を把握するのは、結構大変(面倒⁉)な作業ではないかと思います。

銀行や生命保険会社など、提出される側も、この相続情報一覧図の方がありがたいのではないでしょうか。

もしかしたら、相続情報一覧図ではダメという会社もあるのかも知れませんが、私が手続きした限りでは断られることはありませんでした。

余談ですが、法務局から「この制度についてのアンケートに回答して欲しい」との依頼がありました。

アンケートは簡単なもので、要は「この制度を知ってもらって、より多くの人に利用してもらうにはどうしたらいいか」という内容です。

法務局もこの制度の普及に力を入れているんですね。

相続の手続きは、地味に大変です。

家族が遠くに住んでいると、戸籍謄本などの書類を取るのも一仕事です。

必要書類も各機関やそれぞれの状況によって違ったりするので、後から必要な書類が増えたり、そのために定額小為替をまた追加で買って送らないといけないとか、面倒なことは色々あります。

そんな中でこの「法定相続情報証明制度」は、そのような負担が楽になる制度だと思ったので紹介しました。

言葉が堅いので、読むのが大変だったかも知れません。お疲れさまでした。

最後までお読みいただきありがとうございました!

一人で資産運用を考えるのはとっても難しいですね

オンラインで気軽に相談できる『投資のコンシェルジュ』で話を聞いてみるのはいかがでしょう?

悩んでいる時間って結構もったいないのです。「まず行動してみる、ダメだと思ったら次を考える」で、変わるかも知れません。

株式会社WISHは、日本全国仲介手数料や査定料無料で使い道のなくなってしまった空き家の買取を行っています。

通常であれば、売却を希望する場合、家の中をすべて片付けることが必要です。しかし、WISHは現状のままで売却を依頼することができるという、スムーズな買取をおこなっています。

空き家などの訳あり物件も任せることができるので、もし不動産の悩みがあったら相談してみてはいかがでしょうか。

実家の片づけ関連の記事はこちら ▽